L'affaire Chambige

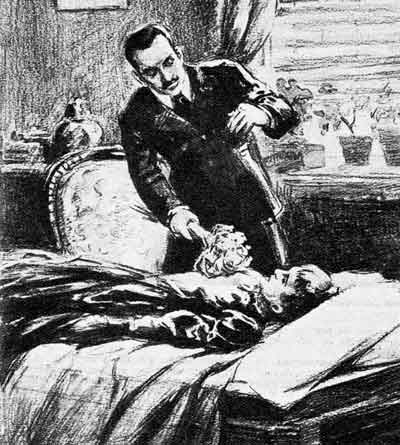

Deux versions s'opposent pour l'explication de ce drame. Si Chambige reconnaît qu'il a tué madame Grille, il affirme que c'est à sa demande, car celle-ci lui aurait proposé d'être sa maîtresse puis de mourir avec lui pour ne pas survivre au déshonneur. Sous l'empire d'une passion réciproque, Chambige aurait accepté, mais il aurait manqué son propre suicide. Dans le souci de préserver l'honneur d'une femme et de sa famille, le mari et la mère de la défunte se portent partie civile et soutiennent que celle-ci a pu être hypnotisée ou droguée, puis violée par Chambige. Le meurtre de madame Grille serait donc dans un cas un double suicide raté devenu un crime passionnel et, dans l'autre, une affaire de viol sous suggestion, comme on en évoquait beaucoup en un temps où l'hypnotisme triomphait. Appelée à être jugée devant la cour d'assises de Constantine du 8 au 11 novembre 1888, l'affaire fait grand bruit parce qu'elle mobilise deux familles connues et influentes. Deux thèses, deux camps s'opposent, en Algérie comme à Paris ; mais il y a surtout, derrière la question judiciaire, une attention singulière portée à la relation entre le psychisme de l'accusé et le roman contemporain. En portant ainsi le débat sur la scène judiciaire, cette affaire révèle la profonde intrication des sciences psychologiques, de la criminologie et de la littérature de l'époque.

En complément, trois textes d'époque et trois points de vues à lire sur ce site :

1. Anatole France, « Un crime littéraire. L’affaire Chambige » (11 novembre 1888)

2. Maurice Barrès, « La sensibilité d’Henri Chambige », (11 novembre 1888)

3. Gabriel Tarde, "L'affaire Chambige", Archives de l'anthropologie criminelle (1889)

A lire également : J. Carroy et M. Renneville, Mourir d'amour. Autopsie d'un imaginaire criminel

Si vous possédez des informations sur la vie de Chambige, ses écrits ou son manuscrit, n'hésitez pas à nous contacter : Jacqueline Carroy (jacqueline.carroy[at]wanadoo.fr) Marc Renneville (marc.renneville[at]cnrs.fr)