Patrimoine sombre. Sombre patrimoine

La revue en ligne Criminocorpus appelle à contributions pour un dossier thématique intitulé Sombre patrimoine, patrimoine sombre. Mémoires et histoires de justice. L’objectif est de susciter une réflexion collective, internationale et ouverte à toutes périodes sur la notion de « patrimoine judiciaire », son articulation aux enjeux de mémoires et sa place dans l’écriture et la transmission de l’histoire de la justice.

Dès les années 1990, Jean-Claude Vimont proposait quelques jalons en faveur de l’étude du patrimoine pénal de Haute-Normandie en interrogeant ses motivations : « Pour ouvrir une brèche dans un passé profondément refoulé ? Pour sensibiliser à une dimension nouvelle du patrimoine ? Pour inciter à la préservation ? Pour ces trois raisons certainement ; mais aussi parce que l’histoire sociale se doit de ne pas négliger les parts d’ombre de notre civilisation ». Le 18 septembre 2014, à l’occasion des journées européennes du patrimoine, des historiens et des architectes signaient dans Libération un appel collectif à la sensibilisation au « patrimoine sombre » : « Faut-il raser les prisons ? Faut-il sauver “le patrimoine sombre” français, celui des maisons d’arrêt, des colonies pénitentiaires d’enfant, de tous les lieux d’enfermement ? ». En 2022, In Situ. Revue des patrimoines consacre deux numéros consécutifs au patrimoine de la justice, dans le but d’en saisir les problématiques suivant quatre axes : l’architecture, les archives, les décors et mobilier et la valorisation du patrimoine de la justice.

En complément à ce double numéro, les propositions d’articles de la revue Criminocorpus pourront s’inscrire dans l’un des quatre axes suivants :

1. Le patrimoine judiciaire. Objets et frontières

Il s’agira d’interroger la notion de « patrimoine sombre » en privilégiant une approche réflexive. Qu’entend-t-on par « patrimoine sombre » ? Est-ce à dire qu’il est invisible ou qu’il ne reçoit pas toute la lumière nécessaire à sa connaissance et sa reconnaissance ? Tout le patrimoine judiciaire relève-t-il de ce qualificatif ? À quels titres ? Comment se constitue la patrimonialisation du monde judiciaire ? Quelles sont les résistances et les facteurs facilitant le processus de patrimonialisation ? L’analyse des politiques de mémoire et les études de cas seront ici bienvenues.

Les articles pourront également porter sur les frontières du patrimoine judiciaire, son évolution et son ouverture à de nouveaux objets tels les graffitis, les pratiques professionnelles, les témoignages des acteurs, les représentations, etc.

2. Détruire ? Conserver ? Reconvertir ? Que faire des lieux de justice ?

Faut-il détruire ou conserver les lieux d’exercice de la justice ? Au début des années soixante-dix, des historiens et le philosophe Michel Foucault protestèrent contre la destruction de la prison parisienne de la Petite Roquette[5]. Certains proposaient de conserver l’espace et de l’utiliser pour y implanter un foyer pour personnes âgées, une maison de jeunes, ou un établissement scolaire. Cette question de la conservation, de la reconversion des lieux de justice dans divers pays (musées, hôtels, etc.) et les recueils de données suscitées par leur fermeture ou réappropriation (webdocumentaires, visites multimédias, etc.) pourront être évoquées dans cet axe en insistant sur leur mise en œuvre et leur réception par le grand public.

3. Enjeux et conflits de mémoires

Au-delà du nécessaire travail d’histoire et de transmission, les lieux de justice sont parfois l’objet de concurrence voire de conflits de mémoires. La question de la mémoire se pose de manière très vive également dans le cas des lieux liés à des faits divers et des affaires criminelles. Faut-il mettre en avant ces « maisons du crime » et dans quelle mesure est-il intéressant pour les chercheurs et le grand public de conserver la mémoire de celles-ci ? De même, se pose la question de la pertinence dans le cadre d’une démarche patrimoniale des musées parfois interdits aux plus jeunes mettant en scène des objets de torture et des scènes de crimes (London Dungeon, musée de la torture à Amsterdam, etc.).

4. Transmettre l’histoire de la justice. Lieux, objets et médiations

Un lieu de justice est-il l’espace idoine pour enseigner l’histoire de la justice ? La tentation est grande de conserver les lieux de justice désaffectés en espaces de mémoire et d’enseignement de l’histoire. Camps, prisons et palais de justice sont régulièrement réappropriés à de telles fins suscitant en retour des questionnements sur le développement d’un « dark tourism » qui investit aussi les lieux du crime, tels les « Jack the Ripper Tours » à Londres et, plus récemment, les « balades » thématiques sur les crimes de Paris. Quelles sont les modalités d’aménagement de ces lieux et de ces parcours ? Quels sont les publics visés ? Les usagers ?

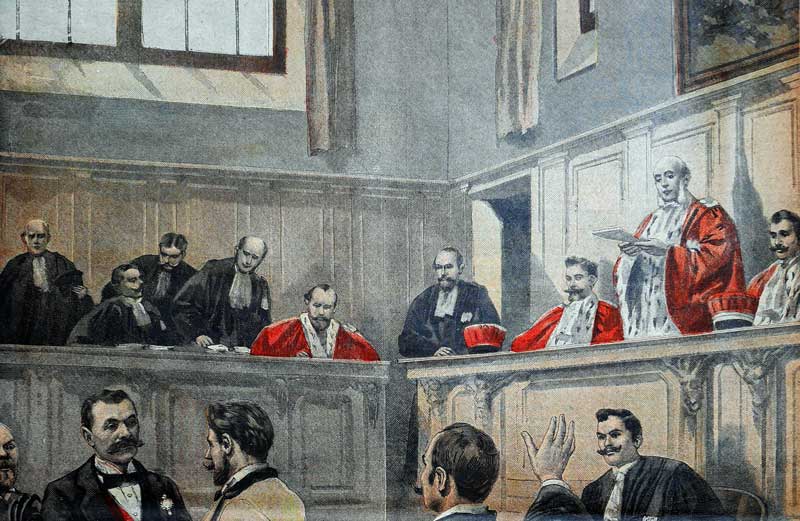

À côté de ces lieux investis d’intentions plurielles (touristiques, pédagogiques, commerciales…), la mise en récit de l’histoire s’appuie de plus en plus fréquemment sur des images de justice et de justiciables, des photographies, des cartes postales, dessins de presse, études savantes, émissions radio ou vidéos, films documentaires ou fictions. Ces supports et vecteurs de l’histoire n’ont-ils pas, eux aussi, une valeur patrimoniale ? Nous souhaitons rassembler ici des études portant sur des retours d’expériences et des réflexions sur ces questions de transmission des connaissances.

Date limite de soumission des propositions (3000 signes maximum + présentation de l’auteur) : 2 mai 2022

Date limite d’envoi des articles : 1er octobre 2022

Date de publication du dossier : avril 2023

Coordination :

Marc Renneville (CNRS, centre A. Koyré et Clamor UAR 3726 CNRS – ministère de la Justice)

Sophie Victorien (Clamor UAR 3726 CNRS – ministère de la Justice)

Contacts : marc.renneville[at]cnrs.fr et sophie.victorien[at]cnrs.fr

Call for Papers

Dark Heritage, Somber Legacy. Memories and Stories of the Justice System

Editors:

Marc Renneville (CNRS, centre A. Koyré et Clamor)

Sophie Victorien (Clamor UAR 3726 CNRS - ministère de la Justice)

Online journal Criminocorpus is issuing a call for papers for a special issue entitled Dark Heritage, Somber Legacy. Memories and Studies of the Justice System (Sombre patrimoine, patrimoine sombre. Mémoires et histoires de justice). The objective is to spark an international collective exploration, embracing all time periods, of the concept of “judicial heritage”, how it hinges on memory issues and where it fits in the writing and transmission of the history of the justice system.

As early as the late 1990s, Jean-Claude Vimont had been setting milestones in favor of studying the penal heritage of Haute-Normandie by questioning his own motivations: “To open a breach in a deeply-repressed past? To raise awareness about a new dimension of heritage? To encourage preservation? Certainly all of the above, but also because it is the duty of social history to explore the dark corners of our civilization.” On September 18th, 2014, on the occasion of the European Heritage Days, a collective of historians and architects attempted to raise awareness on France’s “dark heritage” in Libération newspaper: “Should prisons be razed? Should we save the French “dark heritage” – that of detention centers, juvenile penitentiary colonies, all places of internment?” In 2022, In Situ. Revue des patrimoines is devoting two consecutive issues to the heritage of the justice system, in an attempt to define the issues along four axes: architecture, archives, decor and furniture, and valorizing the heritage of the justice system .

To complement this double issue, articles submitted to Criminocorpus may explore one of the following four avenues:

1 Judicial Heritage. Objects and Boundaries

The point here is to question the very notion of “dark heritage”, focusing on a reflexive approach. Why would this heritage be considered “dark”? Do we mean that it is invisible or that not enough light is being shed on it to achieve knowledge and recognition? Does the epithet apply to the whole of the judicial heritage? Why, specifically? How does the judicial world get patrimonialized in practice? Which factors obstruct or foster the patrimonialization process? Research and analysis on memory policies are welcome here, as well as case studies.

Papers may also address such topics as the boundaries of judicial heritage and the evolution thereof, the inclusion of graffiti, professional practices, accounts from the actors involved, representations, etc.

2 Destroy ? Preserve? Repurpose? What to Do with Justice Facilities?

Should justice facilities be destroyed or preserved? In the early 1970s, some historians and the philosopher Michel Foucault teamed up to protest against the destruction of the Petite Roquette prison in Paris. Suggestions were made for repurposing the facility into a care home, a youth center, or even a school. Issues pertaining to the conservation or repurposing of justice facilities in various countries (into museums, hotels, etc.) may be evoked here, as well as data collected when such places were closed or reappropriated (web documentaries, virtual tours, etc.), with a particular focus on the implementation of these initiatives and their reception by the general public.

3 Memory Issues and Disputes

The necessary work on history and transmission notwithstanding, justice facilities often spark competition and even memory disputes. The question of memory is a very sensitive one as well regarding places linked to violent news items and criminal cases. Is it acceptable to showcase these “houses of crime”? What is the interest of researchers and the general public in preserving them? Also, is it really heritage conservation when museums – some of which may not be accessed by a younger public – showcase torture implements as well as crime scenes (London Dungeon, Amsterdam's Torture Museum, etc.)?

4 Passing Down the History of Justice. Places, Objects and Mediations

Is a justice facility the proper place to teach the history of justice ? Turning disused justice facilities into teaching spaces for memory and history is a tempting proposition. Camps, prisons, courthouses are frequently repurposed this way, in turn raising questions about the development of “dark tourism”, which is investing crime locations, such as the “Jack the Ripper tours” in London and, more recently, crime-themed walking tours in Paris. What are the practical arrangements made for these places and tours? Who are the targeted publics? Who are the users?

Alongside those places invested with multiple intentions (touristic, pedagogical, commercial…), the storytelling of history is increasingly reliant on images of the law and those answerable to it – photographs, postcards, press cartoons, scholarly works, radio and video shows, documentary and fiction films. Don’t these media and vectors of history possess some heritage value of their own? Our objective here is to collect studies providing feedback and thoughts on these knowledge transmission issues.

Proposal submission deadline (max. 3000 char. + author bio): 2 May 2022

Article submission deadline after proposal is accepted: 1 October 2022

Publication date: April 2023